©Ezra Nahmad

A partir du mont Hébron, situé en Cisjordanie, territoire partagé à la fois par les Palestiniens et les Israéliens, l’artiste visuel Ezra Nahmad a pensé ce qu’il advient des humains quand le rapport à la terre et au vivant est malmené.

Dans un livre composé d’images provenant de différences sources intitulé Khalil, celui-ci envisage le destin tragique de la Cisjordanie, où s’exerce d’abord de façon extrêmement violente une logique de prédation capitaliste.

Le mont Hébron est un lieu intense où la brutalisation du rapport à la vie est emblématique d’une perte de contact avec ce qui nous constitue intimement, non pas la religion ou les idéologies, mais la conscience du privilège de partager un territoire fécond, nourricier.

L’ouverture et la gratitude envers un espace premier se sont transformés en affects de peur, de rancœur, de haine confessionnelle.

S’il fait le constat d’un territoire profondément blessé, Khalil est aussi une promesse.

Ezra Nahmad s’en explique ici.

©Ezra Nahmad

Pourriez-vous en quelques traits tracer votre parcours biographique, notamment dans sa dimension intellectuelle et artistique, depuis votre naissance en Israël et votre installation en France, entre Paris et Angers ? Pourquoi avoir choisi une vie loin de votre pays natal ?

Je suis né en Israël, près de Nazareth. Mes parents sont Egyptiens, ma famille est originaire de Syrie, Turquie, Maroc et Italie. Mes parents ont décidé de s’installer en France quand j’avais dix ans. Je me suis acclimaté sans problèmes. Adolescent, j’étais passionné par le cinéma, et vers ma quatorzième année je suis devenu un vrai cinéphile. À vingt ans, je suis parti en Italie, à Florence, j’ai étudié l’Histoire de l’art. Là, les grands cycles à fresque de Giotto, Masaccio, ou Piero della Francesca sont devenus pour moi des sources capitales. J’ai participé à la vie artistique locale. Cette période italienne a été essentielle dans ma formation culturelle. Dix ans plus tard, je suis revenu en France. Après un passage difficile, j’ai repris mon activité artistique, d’abord en peinture puis en photographie. Parallèlement j’ai été, je le suis encore, critique d’Art dans la presse. Au cours des vingt dernières années, j’ai focalisé mon travail autour de livres photographiques. Tout récemment, une monographie italienne a été publiée autour de mon travail, une partie étant consacrée à mon regard sur les productions de Joseph Beuys. Pour ce qui touche à mes origines, je ne dirais pas que je vis « loin de mon pays natal », car j’ai plusieurs « pays natals » : en Israël, je suis né à la lumière, à la langue au paysage ; en France, je suis né aux relations sociales, à l’apprentissage des images, aux plaisirs de la vie et de l’amour ; en Italie, je suis né à la culture et à l’histoire, à l’idée essentielle et ambiguë de beauté. Dans tous les cas, je n’ai jamais fait de fixation sur Israël. Je me sens plutôt Français. Pour les artistes, le pays natal est partout, essentiellement dans les profondeurs de la vie.

©Ezra Nahmad

Vous avez produit un livre passionnant consacré au mont Hébron, Khalil. Que symbolise pour vous ce lieu situé en Cisjordanie et partagé à la fois par les Palestiniens et les Israéliens ? Vous évoquez notamment en exergue de votre ouvrage un écocide lié au « capitalisme aveugle » ravageant ces terres semi-désertiques, ainsi que les cultures ataviques.

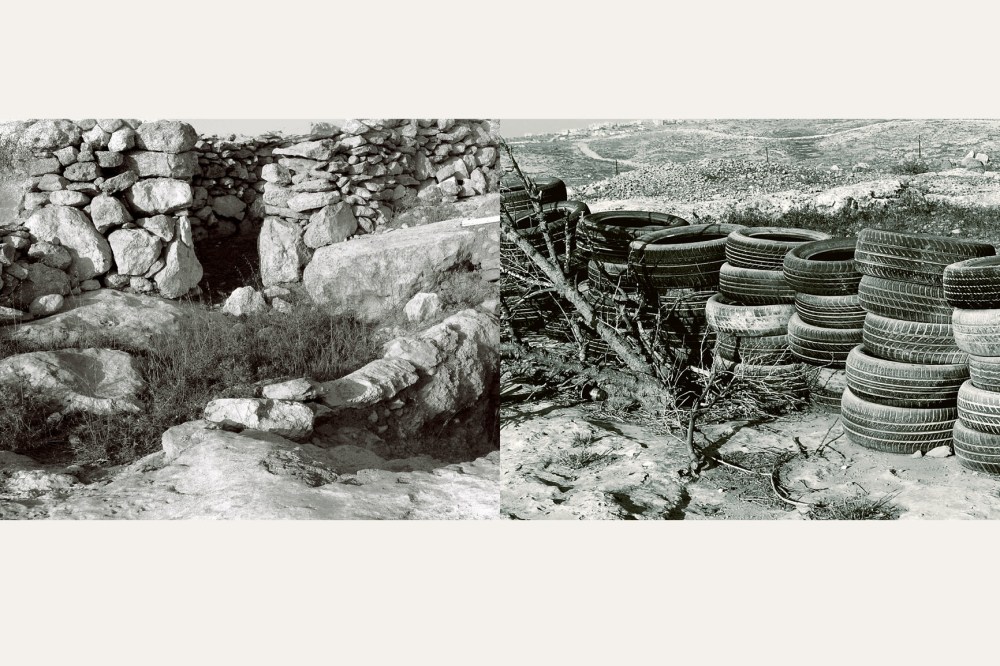

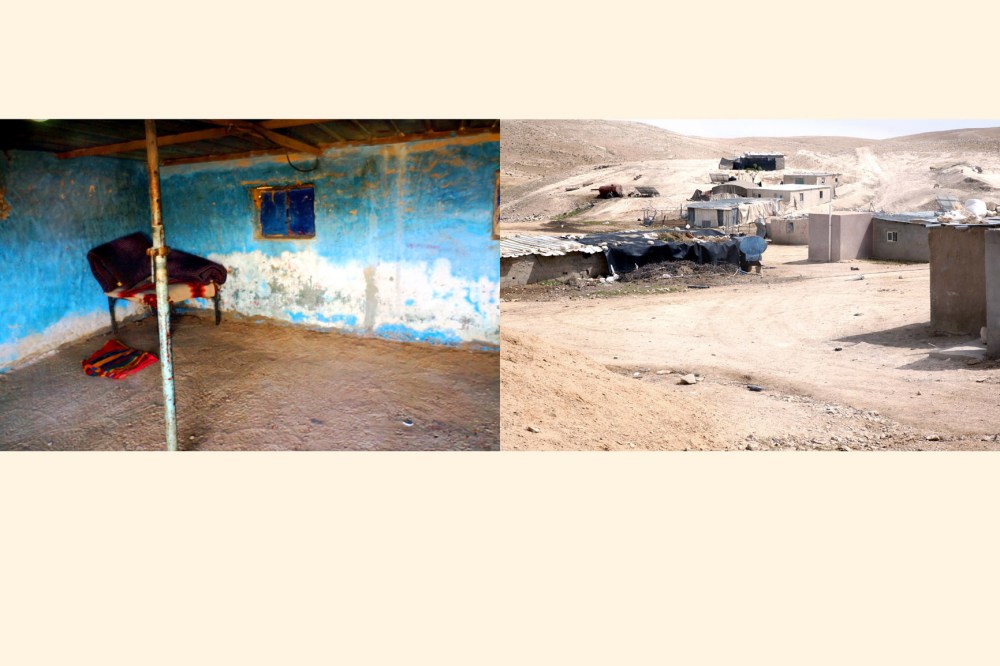

La plupart des photographies de Khalil, un livre auto édité, ont été produites au cours de plusieurs séjours dans un village de tentes du mont Hébron. L’histoire de la Palestine est riche. Même ceux qui ne la connaissent que vaguement à travers les légendes bibliques sont attirés par cette épaisseur temporelle. C’est un espace idéal pour examiner, observer la persistance des mythes, démêler le vrai du faux. La photographie peut dire des choses sur ce qui se voit, ce qui est objectif et ce qui relève des fantasmes. Les images de Khalil évoquent la marche à pied, le paysage, le regard y est volontiers ancré au sol, j’explore les matériaux et les matières, la météo et les atmosphères. Je laisse parler les visages, les objets, les végétaux et les minéraux dans une sorte d’inventaire iconique, on pourrait dire « un tableau des éléments ». La Cisjordanie incarne pour moi une nécessité profonde : abandonner l’ordre d’un univers informationnel, pléthorique et envahissant, pour atteindre une simplicité primitive, pour revenir aux corps, à la lumière, à la vérité, certes relative, des sens , la vue, l’odorat, le toucher. Je décris des signes et des formes rudimentaires. Laideur ou beauté, respiration ou étouffement, mouvement ou paralysie, angoisse ou contemplation, nature ou barbarie, ce sont les tropes qui guident mon regard en ces espaces. Pour autant, et toujours dans un souci d’exploration, je n’esquive pas la dimension des actes humains ancrés dans l’histoire. Je rappelle que le Moyen-Orient est un espace géostratégique de fixations conflictuelles : là les grandes puissances mènent des guerres directement ou par procuration, et depuis une trentaine d’années les ravages matériels, humains et écologiques y ont atteint des dimensions inouïes. Là on peut voir tous les jours jusqu’où les hommes et les nations sont prêts à aller pour asseoir leur pouvoir et réduire les peuples en esclavage. Avec un peu de recul, on note qu’en Cisjordanie il y a une tension entre un héritage traditionnel palestinien, tribal et agraire, et une modernité technologique impitoyable, celle d’Israël. C’est précisément ce qui se passe à Sussya, où j’ai produit la plupart des mes images. Là un petit village de tentes palestinien est flanqué d’une colonie israélienne, et ils portent le même nom. Ce face-à-face, s’inscrit dans un conflit global, la lutte des peuples autochtones contre les ravages humains, culturels et écologiques de la prédation capitaliste. Cette perspective autour des désastres du progrès, étant refoulée, pour ce qui touche à l’histoire israélienne et palestinienne, je l’inscris avec d’autres dans mon essai visuel. Le brouillard confessionnel, et les fixations géostratégiques que j’évoquais, voilent cette histoire d’écocide, associée à des visées génocidaires.

©Ezra Nahmad

Pourquoi avoir choisi pour la couverture les couleurs du drapeau palestinien ?

L’impact de symboles tels que le keffieh et le drapeau palestinien est évident depuis le mois d’octobre 2023. Même en Europe ces figures sont objets d’anathèmes de toutes sortes. La couverture de Khalil a été conçue avant le 7 octobre. Je cherchais une forme simple, colorée, emblématique, pour exprimer l’idée de mon livre, soit le destin tragique de la Cisjordanie et de notre monde. Les trois couleurs de la couverture, noir, rouge et vert, toutes en aplat, leur séparation et leur réunion prennent ici un sens précis, mais aussi multiple.

Qui habite le mont Hébron ? Par qui est-il administré ? La communauté de Sussya semble y être un dernier bastion de vie rurale palestinienne traditionnelle, menacé par les colons israéliens orthodoxes.

L’effacement de la mémoire, des richesses patrimoniales millénaires, ainsi que de la nature, reste au cœur des actions humaines en Cisjordanie, comme ailleurs : d’un côté on arase pour réécrire l’histoire, de l’autre, on lutte pour préserver. La réécriture forcenée est opérée à l’aide de nouvelles idéologies teintées de religion, nourries de superstitions obscurantistes et raciales. Les tensions en Palestine et au Moyen-Orient vont de pair avec une fragmentation extrême des espaces, des chocs toujours plus violents entre les peuples sur des bases identitaires. Le mont Hébron est contrôlé et administré par Israël, et accessoirement par l’autorité palestinienne. Israël domine par un corpus de lois militaires, arbitraires et iniques héritées de la colonisation britannique, conservées, appliquées aux populations palestiniennes. La région est peuplée d’une part par des colonies juives, créées par les franges nationalistes et ultra orthodoxes, et par une population palestinienne essentiellement urbaine, et des communautés pratiquant l’élevage ou l’agriculture. Certaines sont nomades ou semi-nomades. Mon idée est claire : la spéculation foncière, le tout technologique et militaire, la concentration à outrance des capitaux, transforment les Palestiniens en parias, dans la mesure où leur mode de vie échappe à toutes ces logiques. Notez qu’en Europe on assiste aussi au rachat des terres par les grands groupes financiers, avec l’éviction progressive des paysans installés là depuis des siècles. En Cisjordanie, les idéologies servent à masquer ou couvrir la violence du capitalisme et ses ravages. La nature n’est plus vue. Habillée de fantasmes chimérique, elle peut être assassinée. Mais le mont Hébron existe aussi indépendamment de cette histoire, il était et sera, avant et après. Il est, c’est aussi mon propos : en dehors de la folie des hommes, il y a d’autres vies ou expériences tout aussi essentielles. Il suffit de tourner la tête et de regarder, d’oublier pour un temps les bassesses humaines, de s’élever aux défis de l’espace, des formes et des sens. Et de temps a autre de se laisser guider par l’innocence des bêtes, oiseaux, brebis, serpents.

©Ezra Nahmad

En quoi le mont Hébron relève-t-il d’un paysage intense ?

La région présente deux particularités : la faille du Levant, qui va du Liban à l’Afrique, occupée notamment par ce qui reste du fleuve Jourdain et par la mer Morte, c’est le point le plus bas de la planète terre. Outre cette première « extrémité », il faut compter avec le caractère aride et semi-désertique de la région. Le cumul de ces « intensités » géographiques, climatiques et paysagères, agit ostensiblement. J’ajouterai une intensité supplémentaire : l’omniprésence de la rage et de la frénésie humaines, qui produisent partout une incandescence. Cette virulence échappe à qui n’habite pas dans ces lieux, et même ceux qui vivent en Israël ou en Palestine, s’en prémunissent en essayant de l’oublier par toutes sortes de refoulements et d’accommodements psychiques. Cette folie schizoïde est au cœur de mon livre. Nous Européens, avons pensé qu’elle appartient aux barbares, mais elle s’installe chez nous. La raison du capitalisme en déclin est chimérique, et notre seule chance de garder un lien avec la vie et la « bonne raison » consiste à regarder cette aliénation en face, tout en désignant clairement ce qui nous attache à la vie et à la nature. Nous sommes appelés à faire la part des choses. C’est de cela qu’il s’agit dans Khalil, du désir et de la répulsion de la folie, de l’aveuglement et de l’amour de la vie. Comme dans les tragédies grecques. Pour ma part, dans Khalil, je désigne aussi des intensités refoulées, discrètes : celles des bâches et des ficelles, des végétaux et des poils de mouton, des pneus de récupération, et autres ustensiles du quotidien. Ils se combinent spontanément avec les puissances extrêmes de la nature, du paysage et du cosmos. Le mont Hébron c’est la possibilité d’un vol et d’une exploration lointaines, profondes et peut-être extatiques, donc intenses. Pour résumer je dirai qu’il y a là deux expériences humaines d’intensité : la fièvre enragée d’une part, l’élévation d’autre part.

Votre livre est de nature hybride, comportant des images contemporaines et vernaculaires, des visages effacés, des dessins d’enfants. Il y est questions, visuellement, de déchirure, d’abandon, de pollution, de violence. Comment l’avez-vous conçu ou composé ?

Mon livre puise à plusieurs sources visuelles, images photographiques documentaires, dessins, images ou signes collectés sur Internet, le tout travaillant par collisions ou ébranlements, de temps historiques, de perceptions et de regards. Les contrastes dans la mise en séquence et dans la juxtaposition des images de Khalil, sont déroutants pour nombre de personnes, j’en suis conscient. Mon travail est parfaitement réglé, ordonné, mais il se situe en dehors des séquences traditionnelles des ouvrages photo, linéaires, sérielles, et bien plus explicites. Les thèmes que vous évoquez, déchirure, violence pollution etc., sont pour moi autant d’expériences qui traversent le vécu humain de la manière la plus surprenante, vécus renversants, mais si nous les considérons bien, ils nous ouvrent des tas de portes sur la vie. Mes images, quelquefois perturbantes, ont une vocation iconique, je l’ai dit, ce sont aussi des sortes de hiéroglyphes, écritures et symboles à la fois.

©Ezra Nahmad

Avez-vous pensé aux travaux de Sophie Ristelhueber en imaginant votre livre ?

J’ai été impressionné par les travaux produits par Sophie Ristelhueber au Moyen-Orient, notamment la série Fait. Mais ça date, et si ce moment agit encore en moi, je n’en suis pas certain, je ne dirais pas qu’il m’inspire activement aujourd’hui. Il m’a nourri, enrichi et il s’est déposé dans les couches profondes de ma conscience. Mon travail est alimenté de réminiscences autobiographiques et de vécus intimes et subjectifs, toutes choses que la photographie documentaire a essayé de tenir à l’écart, pour de très bonnes mais aussi de mauvaises raisons. Je travaille en plasticien et bricoleur, pas en reporter. Le cinéma, la peinture, le chaos des réseaux ont une prise sur mon regard. J’essaie d’esquiver la rationalité sèche des normes photographiques.

L’impression générale est celle d’une immense blessure et d’une sorte de profanation permanente. Hébron signifie, je crois, en arabe et hébreu ami. Que penser aujourd’hui de cette terre amie accueillant le Tombeau des Patriarches (Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa) ?

La blessure est une expérience physique et psychique et là-bas, en Cisjordanie, elle est vive à cause des violences extrêmes qui s’exercent quotidiennement. Il s’agit des atrophies physiques si nombreuses, des traumatismes psychiques, mais aussi des blessures infligées aux écosystèmes et à la faune. Ces plaies nombreuses sont refoulées. La conscience collective ne retenant, confusément, que l’image des villes en ruine, le jargon politique et médiatique servant aussi à masquer les autres massacres, patrimoniaux ou écologiques. Transposons, pour rendre les choses plus claires : un corps trop blessé, lesté par la douleur, produit une psyché détachée du corps, schizoïde, en quelque sorte libérée de la douleur trop vive et insupportable. C’est un déchirement entre la chair et la pensée. L’actualité, les discours politiques ressemblent à cette psyché atrophiée, débile, elles masquent volontiers les blessures, refoulent les plaies dans un trop plein d’images et de paroles. En revanche, la photographie et l’art peuvent regarder autrement, patiemment, décrivant et rappelant ce qu’est la vie jusque dans les meurtrissures, quitte à les transfigurer. Si amitié il y a, elle doit opérer avec tout, la nature, le cosmos, la faune et la flore, les humains et la vie. La profanation est celle des promesses de vie qui s’offrent aux jeunes et aux humains en général.

L’attaque d’une violence extrême du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas laisse-t-elle selon vous l’opportunité aux colons en Cisjordanie d’accentuer leur emprise ?

La vengeance et la mort, équivalant au suicide, sont les principales solutions offertes aux jeunes Israéliens autant qu’aux jeunes Palestiniens. Telle est la signification du 7 octobre, et ce contrat mortifère déborde le Moyen-Orient, il gangrène partout. L’art et la culture doivent nous ancrer dans la vie, la recherche du bonheur, la beauté de l’univers et la quête d’une idée de justice. La conscience des Israéliens est malheureusement meurtrie. Les gens ne savent plus ce qu’est le bonheur, en dehors de la consommation effrénée, de la spéculation, de l’exercice de la force militaire ou de la technologie. En Israël comme dans le reste du Moyen-Orient on assiste au dépérissement de la culture. La plainte vengeresse, l’esthétisation du sacrifice suicidaire, gagnent du terrain partout.

©Ezra Nahmad

Il est très difficile de s’exprimer, en particulier en France, tant les débats sont vifs et les anathèmes rapides, sur la guerre entre Israël et le Hamas, dont on a souvent l’impression qu’elle est une guerre contre le peuple palestinien tout entier (point de vue d’Élias Sanbar). Qu’en pensez-vous ?

Le phénomène que vous évoquez, l’impossibilité du dialogue, atteint toutes les sphères de la vie, la bulle médiatique étouffant toutes les autres. Drogués par les médias et les réseaux sociaux, nous ne savons plus parler « de et à » nous mêmes, nous ne connaissons plus notre vie intime, profonde. Nos rêves nocturnes nous sont étrangers. Pour dialoguer, exister, nous devrons apprendre à contourner cet obstacle ; et ce n’est pas une mauvaise chose. La Palestine, c’est aussi des ciels, des arbres, des jours et des nuits, des affects et des rêves. Comme la France et comme notre vie de tous les jours. Et de ces choses là, essentielles, nous conversons trop peu, dans un vocabulaire indigent. Le dialogue, l’expression libre reviendront le jour où, ne cédant plus aux sirènes du pouvoir et de l’esclavage culturel, nous mettrons au cœur de notre vie le plaisir des couleurs, des formes, de l’innocence, du bonheur de vivre, et où notre folie sera sublimée au lieu d’être agie sauvagement.

Comment analysez-vous la thèse de la solitude renouvelée du peuple d’Israël dans un moment où se joue peut-être sa survie ? Par ailleurs, vous regrettez la course folle d’un pays bâtissant son avenir sur un technologisme omniprésent.

Israël a le soutien des grandes puissances occidentales, et régionales, comme l’Arabie Saoudite et les Émirats. Ce pays rallie bizarrement les régimes autoritaires ou leurs tenants, toujours plus nombreux. Peut-on alors parler de solitude ? La plainte d’Israël, n’est-elle pas plutôt une construction, une ruse autour de la mémoire du grand génocide du vingtième siècle, vouée à obtenir un blanc-seing, à couvrir des agissements terrifiants? La solitude n’est elle pas plutôt du côté palestinien ? Les religions dominantes, y compris le judaïsme, ne sont-elles pas coupées de la vie ? Pour ce qui touche au judaïsme, il semble qu’il ait (comme les autres religions) oublié les valeurs universalistes qui l’ont nourri au fil des siècles, au profit d’une culture toujours plus identitaire. Je pense que la « ghettoïsation » cultivée par Israël est en effet funeste. L’érection de murs, les exclusions conduisent à l’enfermement. Solitude il y a en effet, mais ne vient-elle pas d’abord d’un repli prémédité ou d’une revendication singulière, celle de se situer au-dessus des lois ? Il faut méditer sur cette claustration.

©Ezra Nahmad

Khalil comporte des poèmes que vous avez écrits, placés à l’orée et à la toute fin de votre volume. Qu’attendez-vous de la parole poétique ?

Vous avez constaté comment dans le dialogue, nous vivons une impasse obscure. La poésie est un acte d’émancipation langagière, elle nous ouvre, nous ramène à la puissance évocatrice inscrite dans les mots, aux richesses inouïes des sons et du verbe. C’est une idée de tressage ou de pétrissage du sens. Il me plaît de conjuguer les photographies et le texte. Il y a la poésie des mots et la poésie des formes et des images, conditions essentielles, dépassement, elles nous guident dans des sphères salutaires, où tout est possible. Aimons et cultivons le retour à la force primitive des signes, à la poésie. Éduquons les enfants à l’amour de la poésie, des signes, des langues et de la vie.

Propos recueillis par Fabien Ribery

Ezra Nahmad, Khalil, images et textes Ezra Nahmad, design et maquette Ezra Nahmad, beeSHeep, 2023.

En vente au https://www.placartphoto.com/

Publications précédentes d’Ezra Nahmad :

https://edcat.net/item/without/

https://www.printedmatter.org/catalog/41314/

https://placartphoto.com/book/357/21)_entrances_to_the_city_borders_reach_the_boat_(only_20_copies)-ezra_nahmad

https://www.ilquadranteedizioni.it/Libri/Fotogrammi-cosmici.-La-scarpa-di-Ezra-Nahmad