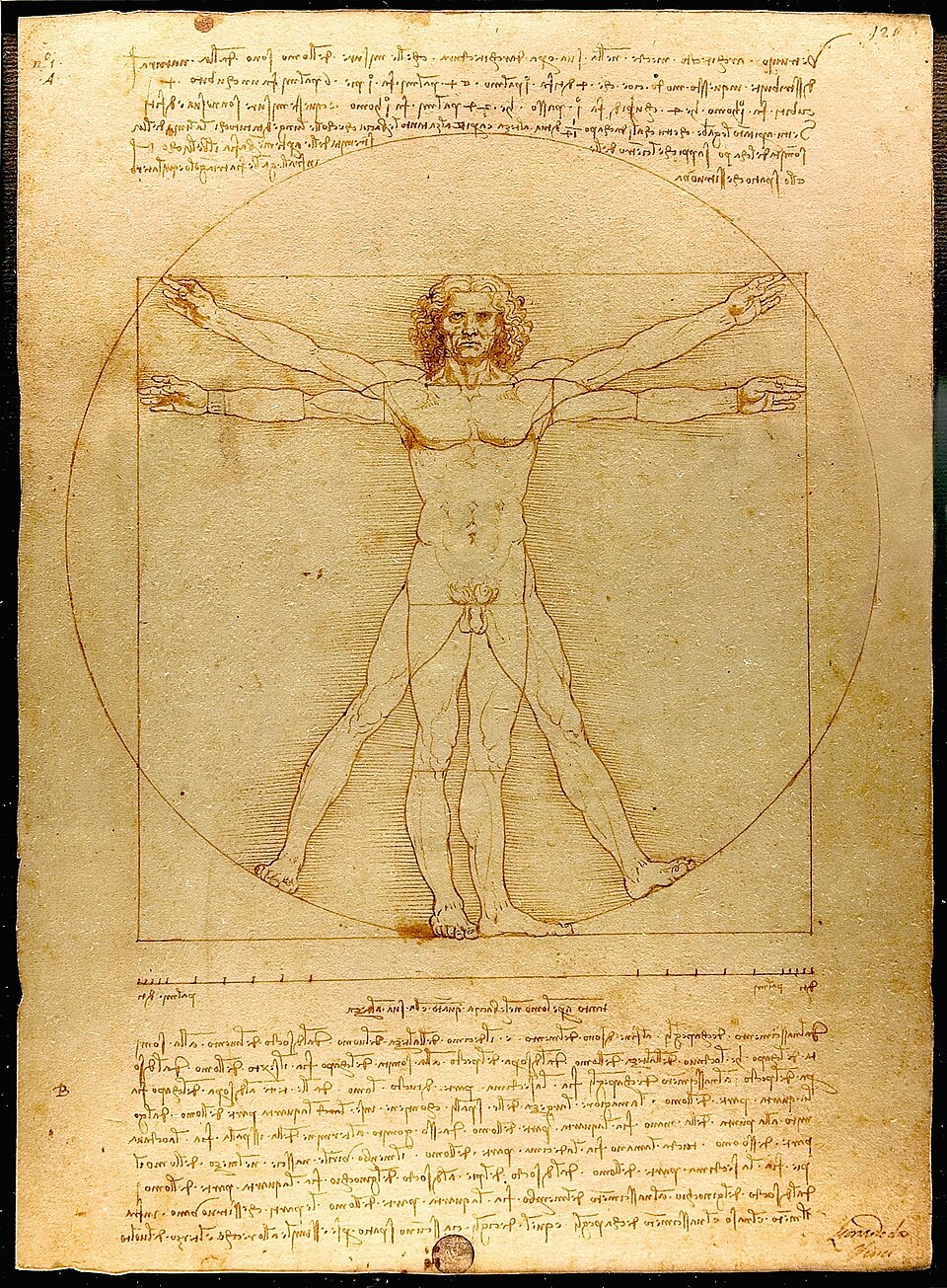

Homme de Vitruve, 1490, Léonard de Vinci

« Il a été, très certainement, profondément influencé par le naturalisme hylozoïste et magique de la Renaissance et, très certainement aussi, la mystique allemande avait en lui un adepte. » (Alexandre Koyré)

Où sont aujourd’hui les médecins-prêtres qui savent que les maladies du corps sont aussi des maladies de l’âme, ou d’un rapport vicié avec le spirituel, et qui ne cherchent pas seulement à soigner, mais à véritablement guérir ?

La thèse étonnera, choquera, énervera, mais elle est d’un des plus grands savants de la Renaissance, le philosophe, médecin, alchimiste Paracelse (1493-1541) – de son vrai nom Théophraste Bombastus.

Ses universités furent celles des rebouteux, des sorcières de village, des pratiques populaires de guérison, non transmises par les doctes imbus de leur savoir.

Il rejeta le latin pour l’expression allemande – dialecte alémanique -, signe de rupture avec les académies.

Paracelse, qui est un empirique, possède donc sa science de l’expérimentation, de l’observation du plus quotidien, de l’intelligence des simples connaissant parfois bien mieux le livre de Dieu que les zélateurs patentés du Christ.

Il pense énergie primitive du Grand Tout, processus de transformation, quête en soi de l’or divin, le microcosme humain correspondant en tous points au macrocosme céleste.

Porté par le feu d’une vérité peu entendable par les instances officielles, Paracelse fut un chercheur solitaire, quelque peu enragé, souvent en indélicatesse avec les pouvoirs, soigner les êtres humains relevant pour lui d’une mission quasi apostolique.

Souvent chassé des lieux où il s’installe, cet homme incompris de son vivant mène une existence nomade, manquant souvent d’argent, mais jamais de curiosité, pensant par analogies au sein d’un monde perçu comme Un – identité multiple parfaite.

Dieu nous crée, nous informe, nous sommes Dieu, le retrouver en nous, tel doit être le sens de notre quête la plus profonde.

La foi est une puissance aux effets magiques, la santé est réunification des éléments naturels séparés en nous par les diverses emprises culturelles.

Nous avons chuté, mais il est possible de retrouver une sorte de félicité première, en laissant opérer en soi une transmutation d’ordre alchimique.

Les éditions Allia, dont on peut lire l’entièreté du catalogue, remarquable, dans sa dimension ésotérique d’éveil – tel est peut-être le projet secret de leur fondateur, Gérard Berréby, passant de Leopardi aux figures du situationnisme, et des chants andalous repris par Lorca à la pensée critique contemporaine -, republient en nos temps de détresse renouvelée/continuée le passionnant essai du philosophe et historien des sciences Alexandre Koyré, Paracelse, paru une première fois en deux livraisons en 1933 – date importante.

En lisant cette étude, on ne sait parfois plus très bien qui parle, du génie de la Renaissance ou de l’étudiant de Husserl, ce qui est parfait.

S’attaquant aux docteurs à bonnet, ânes bâtés, adeptes aveugles d’Avicenne : « Savent-ils seulement ce qu’est la nature et comment on utilise ses forces ? Non, le premier paysan, que dis-je ! le premier chien venu en sait plus long qu’eux : il sait que la nature a sagement disposé des remèdes spécifiques à toutes les maladies et qu’il faut seulement savoir comment et quand les employer. Ces soi-disant docteurs ne sont que des hérétiques et des mécréants ; ils veulent, par leurs remèdes, dominer la nature et ne savent pas que la nature guérit elle-même, que le médecin a pour devoir suprême, pour seul devoir, de l’aider dans sa lutte contre la maladie, d’être un allié de la vie, non son maître. »

N’est-ce pas merveilleux ?

« La nature peut tout car elle est tout. »

Il y a des remèdes naturels pour chaque maladie, nous sommes les enfants d’une force vitale gigantesque nous traversant.

Paracelse-Koyré continue : « L’expérience elle-même le prouve : tout le monde sait qu’il y a des ondines dans l’eau et des gnomes dans la terre, comme il y a aussi des elfes dans l’élément air. La vraie science n’a pas à nier les faits constatés. Elle a à les expliquer. La saine philosophie montre donc que les gnomes, les salamandres et les elfes ne sont pas des êtres comparables à l’homme, comme trop souvent on le croit : ce sont des êtres mono-élémentaux. »

Comme Ibn Arabi ayant développé la notion d’imaginal (lire Henri Corbin), Paracelse croit comme bon nombre de ses contemporains de la Renaissance en la force de l’imagination contre les fantaisies de l’imaginaire génératrices de désordres : il y a puissance créatrice de l’image, comme une forme première en relation avec le corps astral de l’âme.

Le bien, principe de l’être et de la vie, doit s’arracher à tout ce qui nous parasite, les maladies étant l’exact reflet de notre dysharmonie, ou de notre encrassement intime.

« L’homme, s’interrogent les deux savants, n’a-t-il pas reçu comme mission la tâche de révéler les mystères de Dieu ? N’est-il pas l’ouvrier du Seigneur ? Sa tâche serait-elle vaine ? Le monde périrait-il ? »

Le Christ ressuscité est le symbole de la transfiguration du monde, ce que peuvent éprouver les chrétiens lors du mystère de l’eucharistie.

La grâce existe, elle est miraculeuse.

On pourra lire le volume de Jung, Synchronicité et Paracelsica (Albin Michel, 1988), pour prolonger ces quelques remarques.

Alexandre Koyré, Paracelse, éditions Allia, nouvelle édition 2025, 96 pages

https://www.editions-allia.com/fr/livre/35/paracelse

Encore un article passionnant cher Fabien.

Vos mots aussi, sont un remède bienfaisant au mal ambiant. L’absence.

Cela fait longtemps, des années, qu’à chaque fois ou presque, à vous lire, je veux vous dire ma gratitude pour vos pensées et vos sentiments ainsi exprimés et généreusement partagés, qui remplissent enfin un peu notre âme assoiffée, ces vues de l’esprit, essence véritable, que suscitent, que ressuscitent les images, et que savez si bien nous donner à voir.

Merci.

Au plaisir de vous lire et de vous revoir,

Bien à vous,

Adrien

PS. Recevez-vous bien ma newsletter ? (Je l’envoie tous les 3 mois environ)

J’aimeJ’aime