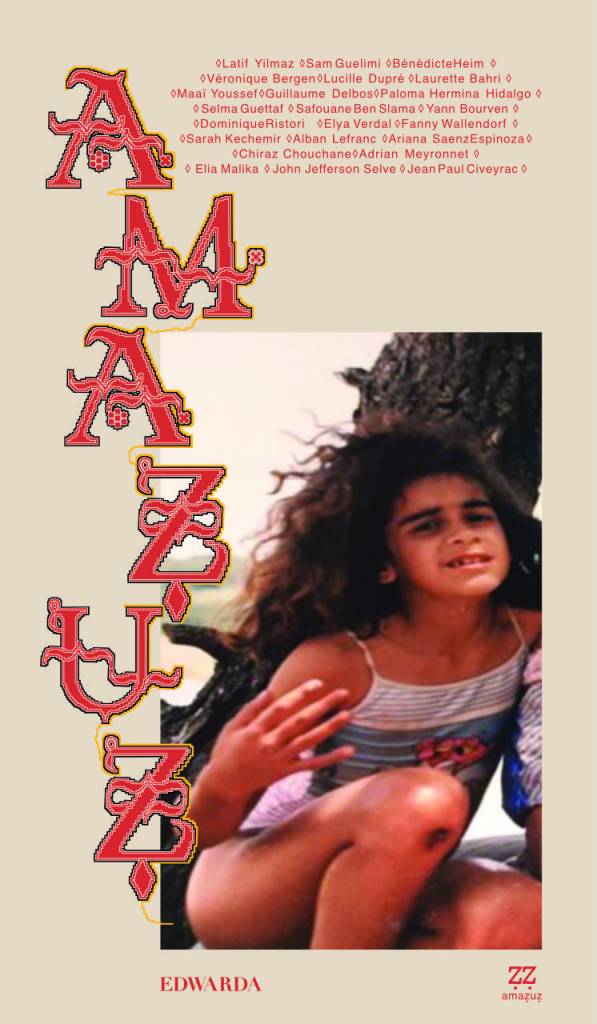

©Chiraz Chouchane

« Enfance est un mot torve. Un refuge facile comprenant tous les mensonges dont l’on ne se sait pas capable, les rêveries, les passés déformés, les envies inavouées. C’est un incommensurable. Une mélancolie très claire, un souvenir flou, un instant qui ne sera jamais figé dans le temps, que l’on revit lorsque le présent nous est trop sombrant ; des petites bribes de soi qui nous reviennent comme des courants d’air. » (Guillaume Delbos)

En kabyle, amazuz signifie la petite-dernière, la garçonne espiègle s’asseyant à la table des adultes pour partager leurs rires, leurs récits, leurs larmes.

C’est aujourd’hui également le titre d’un hors-série de la revue Edwarda, diligenté comme il se doit par Sam Guelimi, y ayant invité des auteur.e.s/ami.e.s à parler de leur enfance et de leur relation à leur plus proche parentèle.

Format vertical, densité des textes, Amazuz enthousiasme par sa foi en la littérature.

Tout commence par le feu, impitoyable, destructeur, assassin : « Maman est morte brûlée, dans la maison nouvellement achetée à crédit, confie Sam Guelimi dans un propos liminaire. »

Une mère lui ayant lancé, comme un viatique : « Je ne m’inquiète pas pour toi, tu te débrouilleras toujours. »

Les paroles des parents sont plus que des paroles, ce sont des guides pour une existence entière, ou des couteaux.

Les grands-mères peuplent Amazuz, ces mères plus que mères, généralement débarrassées des lames qui, quelquefois, dilacèrent les enfants.

Protection du henné de la grand-mère d’Elia Malika, comme un tatouage berbère apotropaïque.

Avec Malenfance, Bénédicte Heim imagine un dialogue à quatre voix où la fille cadette semble occuper la fonction de réparation au sein de la famille : « Essences et distillats, je fabrique avec mon rire un baume guérisseur des maux cachés. » / « J’exécute des danses débridées. Sur une estrade imaginaire, pour faire entendre le claquement de mes talons. J’échappe à mes propres funérailles. » / « La tristesse rôdait, à mi-hauteur de l’abdomen, alors je marchais vite, je sculptais mes jambes, sveltes, rompues à la course. Je fabriquais des pailles effilées qui me traversaient l’esprit et me projetaient dehors dehors dehors. »

Véronique Bergen se souvient de sa maison d’enfance (Villa Kjobenhavn), et des arbres qui peuplaient le jardin, un hêtre pourpre, un marronnier, un mélèze – massacrés par les futurs occupants de la demeure.

Douleur, couleur, mots lancés à la cime de l’indignité des agresseurs : « Personne ne peut replanter des hêtres pourpres, des marronniers très peu communs, des mélèzes, des cerises, des fillettes aux yeux vers, des chardonnerets qui bécotent les couettes. Je vous accuse d’avoir buté les arbres-témoins de mon enfance, d’avoir occis mon enfance. »

Lucile Dupré découvre, grâce à Maaï Youssef – qui rêve du Caire de son père où elle n’est pas née – , le surf, se rappelant dans les vagues lourdes de la tristesse sa mère malade pendant dix ans : « J’ai peut-être été une enfant joyeuse. / De la même joie tonitruante que mon fils. / Et si ce n’est pas le cas, tant pis. »

Enfance mazoutée – par le naufrage de L’Erika le 12 décembre 1999 -, de Laurette Bahri, qui s’interroge dans un texte dérivant mêlant les temporalités et préoccupations : « Une fenêtre s’est ouverte, et le vent m’aspire au dehors. Un ouragan a déterré le chêne devant la porte, me voilà maintenant devant cette question : le déraciner complètement ou le replanter. Toujours cette éternelle litanie, fuir ou reconstruire, construire ou partir, aimer ou ne pas aimer. »

Visionnaire, Palombe palourde allègre pétale Hermina Hidalgo écrit : « Maman enfuie, on me confie, petite, pour alléger ma peine, à une secrète orang-outan, chargée du soin de me chérir. M’épouillant comme une mère, ma nourrice nimbe, d’une caresse, l’âme la plus fluette. Je l’aime. Mon dépit de la savoir captive est tel, et telle est ma certitude qu’elle endure chez nous un incurable exil, hors de Sumatra, que j’attache à son souvenir la naissance du remords qui, depuis, me noue – j’eusse souhaité mourir pour cesser d’avoir pitié. »

Paloma ? enfant triste, pitié bleue, belle naïade, alphabet de mer, crevette ragazza.

Selma Guettaf dit la solidarité des femmes, des mamans contes parfois folles – de rage, de désespoir -, et la stupidité des garçons en bande désœuvrée.

Désœuvrement du solitaire Yann Bourven vivant la réalité d’une réminiscence d’une enfance guerre des boutons passée dans la vallée de la Vilaine.

Chez Dominique Ristori, l’atmosphère est d’abord gionesque, avant que de virer vaudou child : « Les gens du village avaient beau allumer des cierges pour la Vierge, promener sa statue à travers le village en chantant ses louanges, dans les jours qui suivaient la Sainte Marie, le ciel ne tardait pas à s’obscurcir, des orages éclataient, l’ambiance devenait lugubre. Chaque soir une langue de brume montait de la plaine, qui engloutissait les vieilles maisons en pierre, transformait les habitants en ombres fantomatiques. »

Elya Verdal est aussi, en langue amazighe, tamazouzt/amazuz : « C’était une épreuve de gueuse, que celle de quitter le foyer familial. Si violente, que je ne voulais pus savoir ce que seraient devenus ceux qui avaient fait de moi la der des der, la petite dernière, Tamazouzt. J’ai développé une obsession aussi à les voir en facetime, plusieurs fois par jour, quand devenus Chibanis, mes petits vieux, je craignais que ce soit la der des der, la dernière. »

Par la langue pollen, cyprine, désirante, fleuve, oraculaire, urine, paille, soleil, Fanny Wallendorf fait de la ferme de son enfance, en un chant johannique, le lieu de toutes les fécondités : « Dans les bras du garçon j’ai pensé la peur tombe / quand on a une maison / Au-dessus de la / grange et de ma retenue est passée / dans le ciel / une boule de feu. A l’heure où ma / bouche parlait à sa bouche. Le fragment / de comète s’est effondré dans un champ peut-être / ne nous reverrons-nous jamais. Sa main / je l’ai vue avancer lentement / vers la mienne. Chaque soir je savais / son ombre en bord de mare / désormais habitée par mes lèvres. »

Une grand-mère et sa petite-fille rient de concert, c’est très beau, c’est la liberté, c’est une chance pour l’avenir – texte de Sarah Kechemir -, où la danse de vie se transforme en pleurs de désolation, quand est annoncée la mort de Cheb Hasni, star du raï, par les fanatiques ne supportant pas la joie des corps.

N’offrez plus de fleurs coupées à vos proches, il se pourrait que les pesticides ne leur fassent perdre la mémoire.

Peut-être sœur de celle d’Ariana Saenz Espinoza, la grand-mère d’Alban Lefranc se dresse, déclarant, définitive : « Personne n’est plus cohérent que moi. je suis la cohérence incarnée. Qui croit en moi aura la vie éternelle. »

Pour célébrer son défunt père, maître de karaté, Adrian Meyronnet repeint sa maison pendant des semaines, ou partant sur les traces de Joyce (lire la revue Aventures 3), sabre paternel en mains, tranche, langue aiguisée, un à un les fils qui le relient au monde des morts-vivants que d’aucuns appellent société.

Dans un texte très sensible, passionnant et douloureux, le cinéaste Jean Paul Civeyrac observe la façon dont la relation père-fils est filmée chez Jacques Tourneur (film Stars in My Crown) et King Vidor (Le Champion), évoquant la mort de son propre père qu’il aurait voulu sauver, comme Dink penché sur le corps étendu de son colosse de papa, champion de boxe tombé dans un dernier combat fatal.

Amazuz, ce sont aussi des citations et invocations de noms, Etel Adnan, Joan Didion, Gertrude Stein, Khalil Gibran, Walter Benjamin, Joëlle Zask, Gaston Miron, Maram al-Masri, Tanya Tagaq, Friedrich Nietzsche, J.G. Ballard, Sylvia Plath.

Il faut dire, raconter, transmettre, réinventer.

John Jefferson Selve confie à son amie de toujours : « Tu sais Sam, je n’ai aucune idée d’où j’ai pu vivre jusqu’à l’âge de 9 mois. Les premiers temps de la vie sans personne. D’ailleurs, plus tard, à l’école, certains enfants à l’élocution encore incertaine m’appelleraient : « J’ai personne » au lieu de Jefferson. »

Jusqu’à sa dernière page, à cet endroit où apparaît d’habitude le colophon, Amazuz offre à l’écriture de chacun la chance d’un plein déploiement.

Dans La robe froissée, que cite Maaï Youssef, Maram al-Masri écrit magnifiquement : « Le temps / pose ses lèvres / sur le cou des nouveau-nés / enfonce ses crocs / et ses griffes sur le visage de la vie. »

Une vie que l’on peut danser, quand tout nous pousse à la fixité mortifère.

Amazuz, dessin de Latif Yimaz, photographies de Safouane Ben Slama et Chiraz Chouchane, textes de Sam Guelimi, Bénédicte Heim, Véronique Bergen, Lucille Dupré, Laurette Bahri, Maaï Youssef, Guillaume Delbos, Palome Hermina Hidalgo, Selma Guettaf, Yann Bourven, Dominique Ristori, Elya Verdal, Fanny Wallendorf, Sarah Kechemir, Alban Lefranc, Ariana Saenz Espinoza, Adrian Meyronnet, Elia Malika, John Jefferson Selve, Jean-Paul Civeyrac, éditions Edwarda, 2025, 196 pages