« J’ai compris que pour monter il fallait descendre en soi-même – j’ai vu le néant et j’ai réagi ! Pourvu que ma vie soit la suite de ce commencement ! » (Jean Cocteau, 13 septembre 1906)

Jean Cocteau (1889-1963) aime beaucoup sa mère, qu’il appelle dans ses lettres de guerre, alors que les corps de ses camarades sont martyrisés, « ma chérie ».

Elle l’aide financièrement, mais n’exprime pas ses émotions, la dernière missive du fils datée de Noël 1918, reprise dans le recueil Lettres à sa mère, étant amère : « Je t’aime certainement plus que tout le reste (la reconnaissance n’entre en rien dans cet amour) mais comme depuis quelques années jamais tu ne me montres les sentiments que tu as pour moi j’en suis certain (puisque pour toi « donner de l’argent » en est une preuve suffisante) « je ne suis pas heureux ici ». Je vais essayer de me rendre libre. Le Cap paru et les quelques-uns qu’il fallait atteindre atteints, je serai moins compromis dans le trafic. Je t’embrasse respectueusement et tendrement. »

Paru à 510 exemplaires en 1919 aux Editions de la Sirène, Le Cap de Bonne-Espérance est dédicacé à l’aviateur Roland Garros.

Il faut aller vite, la guerre était belle (influence bravache d’Apollinaire – d’ailleurs le petit Jean embrasse sa mère « onze mille fois »), et atroce.

Dormir, c’est mourir ; le rêve éveillé sera la solution.

La mère, c’est l’éternel féminin (lire aussi les correspondances de Charles Baudelaire et Marcel Proust), l’espoir, la réconciliation, la chaleur – et, quelquefois, la morsure de la froide âpreté.

En 1914, Cocteau pense Stravinsky, musique nouvelle, art moderne, quand les chancelleries et les marchands d’armes pensent guerre, antagonismes nationalistes, haine de l’autre.

24 décembre 1915 : « Que se souhaiter ? Tu te doutes de ma grande tristesse. Tristesse de n’être pas ensemble, tristesse de sortir à six heures du matin en pleine tempête, tristesse de ces troupes qui partent dans la boue tristesse de ces camarades étrangers, distants, tristesse de tout ce cosmos au travail, de toute cette catastrophe domestique à laquelle on se soumet sans comprendre. »

25 décembre 1915 : « Rien n’exprime la gentillesse du front, l’esprit camarade du front. Il arrive d’être bouleversé de cette gentillesse à quoi les villes n’accoutument guère. »

C’est la trêve de Noël, la naissance du Christ intérieur : « De dix mètres en dix mètres, aux meurtrières, debout, vêtus de peaux de mouton, de ficelle et de journal, les tirailleurs veillent. Ils ne se retournent pas plus à notre passage que dans les cafés maures de Blida. Ils guettent et les Boches guettent. Ils se regardent les yeux dans les yeux. C’est d’une grandeur, d’une puérilité, d’une folie indescriptible. Nous sommes à vingt mètres des Boches. »

Janvier 1916 : « Je viens d’assister à la mort d’un « du Bousquet » – atroce. Il ne souffrait plus, mais après avoir perdu tout son sang on le voyait perdre l’âme. Un écoulement invisible et visible – un cauchemar. Dans sa poche une carte postale : « Ma chère maman, tout va bien, je me porte à merveille. » Quan nous réveillerons-nous tous ? »

28 janvier 1916, alors que l’épistolier lit Guerre et Paix : « Te quitte car le drame recommence autour de moi. »

6 février 1916, de Coxyde (Flandres belges) : « Sur les chemins, sous les tunnels qui conduisent à la ville creuse il y a de la fatigue, des crachats, des couronnes d’épines. J’ai vu le Christ. Il avait des yeux comme Jim [l’épagneul de Cocteau], une petite barbe blonde, une charge folle de poutres, il reprenait son souffle sur un genou. (…) La fête zouave va avoir lieu. On me demande le poème. J’hésite. Il faudrait un poème accessible. Or ils ne comprennent pas leur sublime. Le sublime émane d’eux comme une odeur, ils ne le sentent pas, ils vivent avec, ils meurent avec. »

15 mai 1916 : « Le silence du secteur est terrible, sorte d’élan accroupi, d’œil de fauve, d’attente de l’obus que l’obus seul soulage. »

De Boulogne-sur-Mer, le 1er juin 1916 : « Faudra-t-il toujours vivre dans ce rêve, dans cet anormal qu’on supporte comme une parenthèse mais qui arrange tant de monde et à quoi l’habitude, la bêtise, l’arrivisme, donnent un aspect définitif. »

Le 29 juillet 1916, Jean Cocteau rentre à Paris.

Maintenant, place à Satie, à Picasso, au voyage à Rome avec les Ballets russes et « l’ogre » Serge de Diaghilev, le poète en a vu assez dans les tranchées.

Le 13 mars 1917, il est à Naples : « Je n’imagine pas qu’aucune ville du monde puisse me plaire mieux que Naples. L’Antiquité grouille toute neuve dans ce Montmartre arabe, dans ce désordre énorme d’une kermesse qui ne ferme jamais. La nourriture, Dieu et la fornication, voilà les mobiles de ce peuple romanesque. Le Vésuve fabrique tous les nuages du monde. La mer est bleu marine. Il pousse des jacinthes sur les trottoirs. »

La guerre n’est pas finie, la guerre continue, « en poésie c’est toujours la guerre » (Mandelstam).

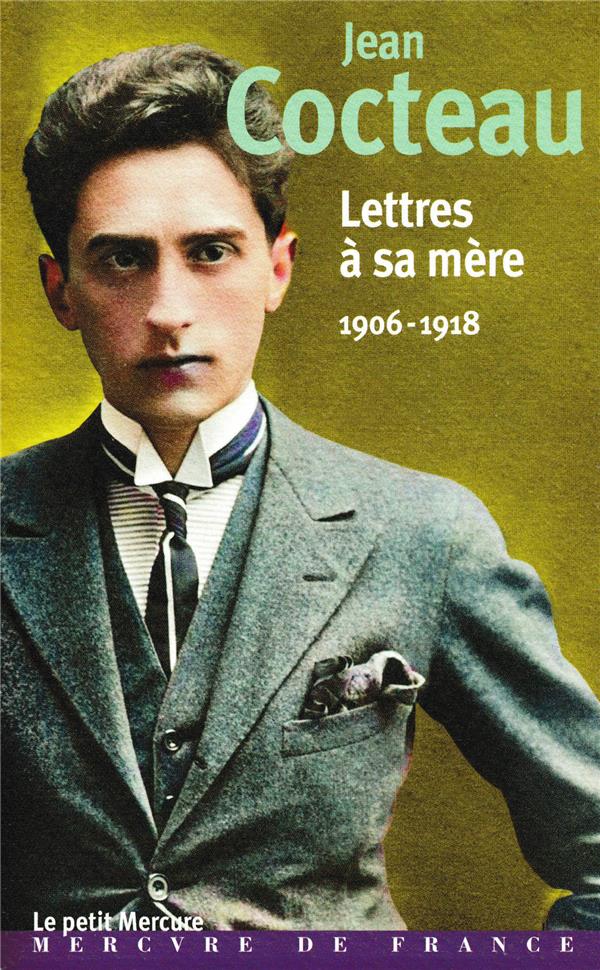

Jean Cocteau, Lettres à sa mère, 1906-1918, collection « Le petit Mercure », Mercure de France, 2023, 92 pages

https://www.mercuredefrance.fr/Auteurs/cocteau-jean

Choix de lettres issues du volume établie et annoté par Pierre Caizergues, Lettres à sa mère, I, 1898-1918 (Gallimard, collection Blanche, Paris, 1989)

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Albums-Beaux-Livres/Jean-Cocteau-le-magnifique