Il n’est pas improbable que le mouvement Dada, né en 1916 à Zurich au Cabaret Voltaire, soit pourtant bien en avant de nous-même, et que sa déflagration se fasse d’autant plus ressentir aujourd’hui que l’époque s’enfonce dans le conformisme moral, la force motrice de la bêtise, et l’impossibilité de remettre en question son fondement étroitement marchand.

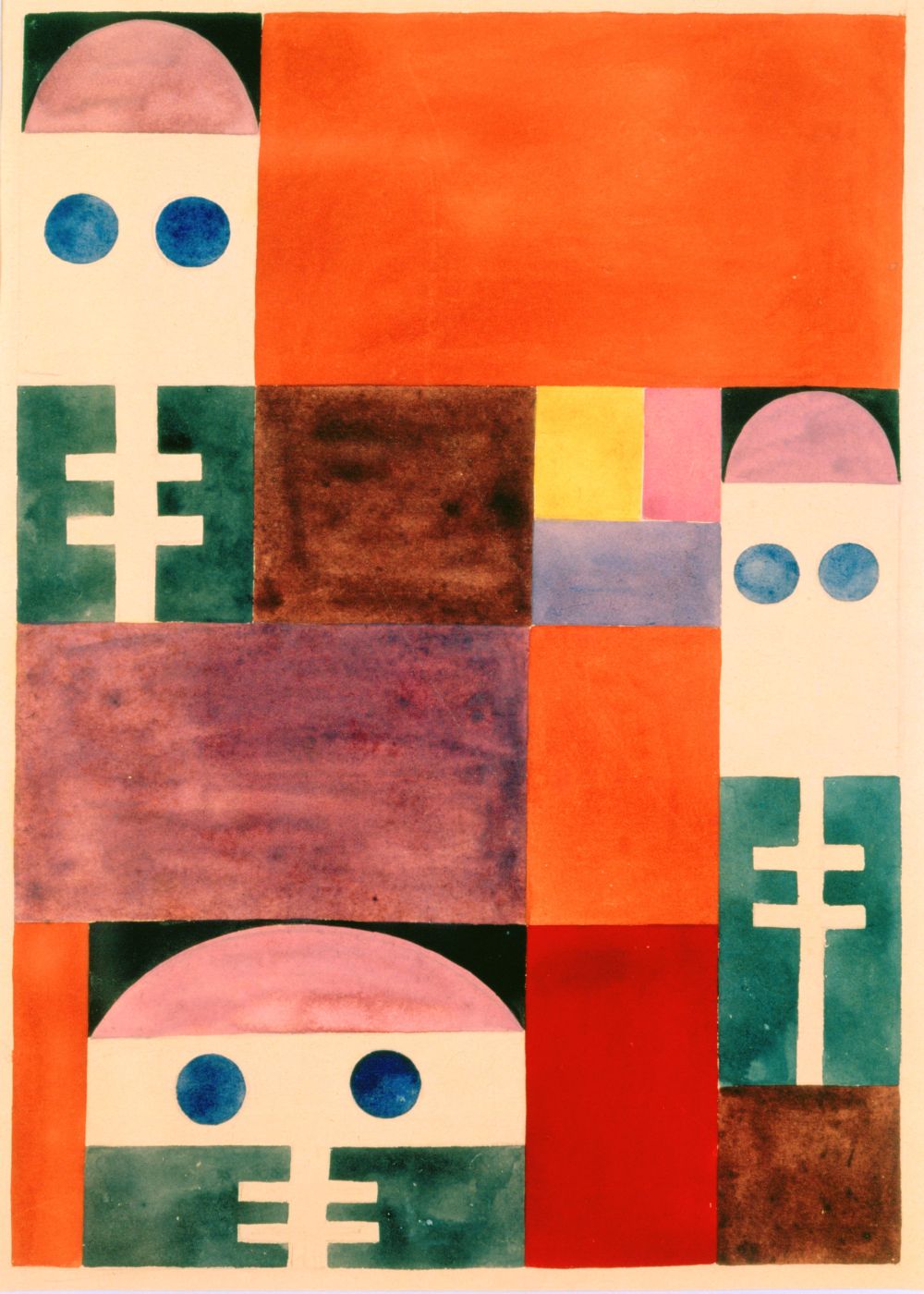

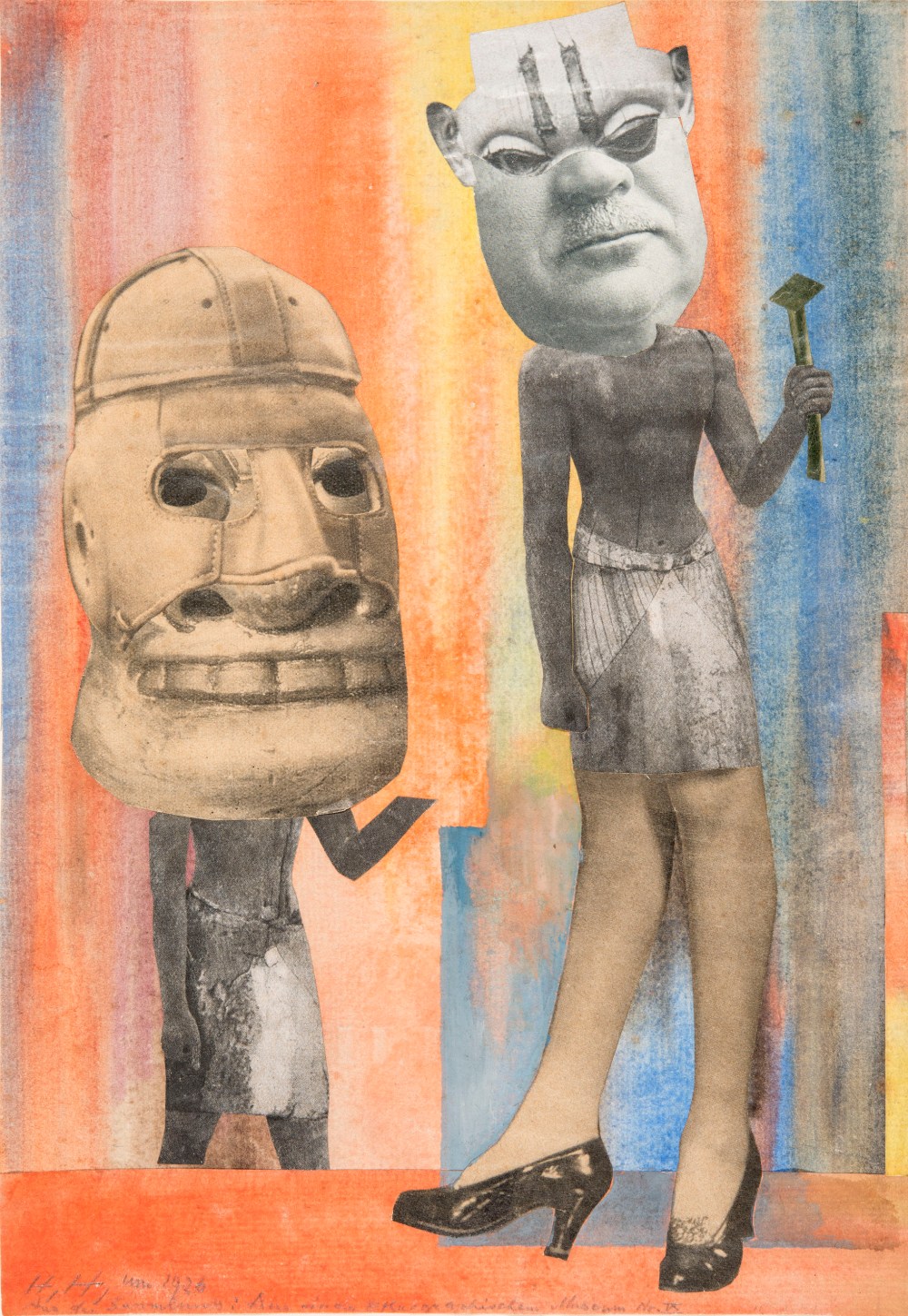

Pour la première fois, et c’est un événement, une exposition venue de Suisse s’intéresse aux sources extra-occidentales du dadaïsme, qu’elles soient africaines, amérindiennes ou asiatiques.

Décentrer et dérouter considérablement la notion d’art, supplément d’âme pour bourgeois fauteurs de guerres, aller jusqu’à abolir toute idée de bon ou mauvais goût, furent très certainement les ambitions majeures d’un mouvement bien plus que provocateur, révolutionnaire dans son refus radical de la hiérarchie, et des autorités fantoches en matière esthétique.

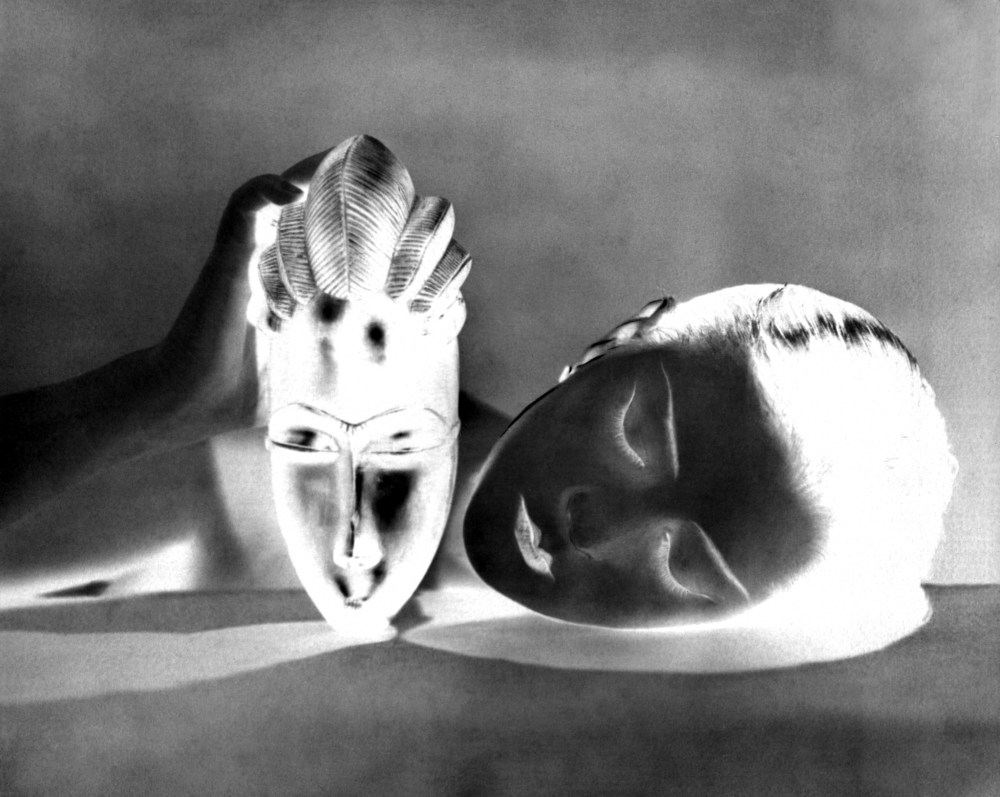

Apparaissent des poupées kachinas et des corps nus, des rites et de nouvelles innocences.

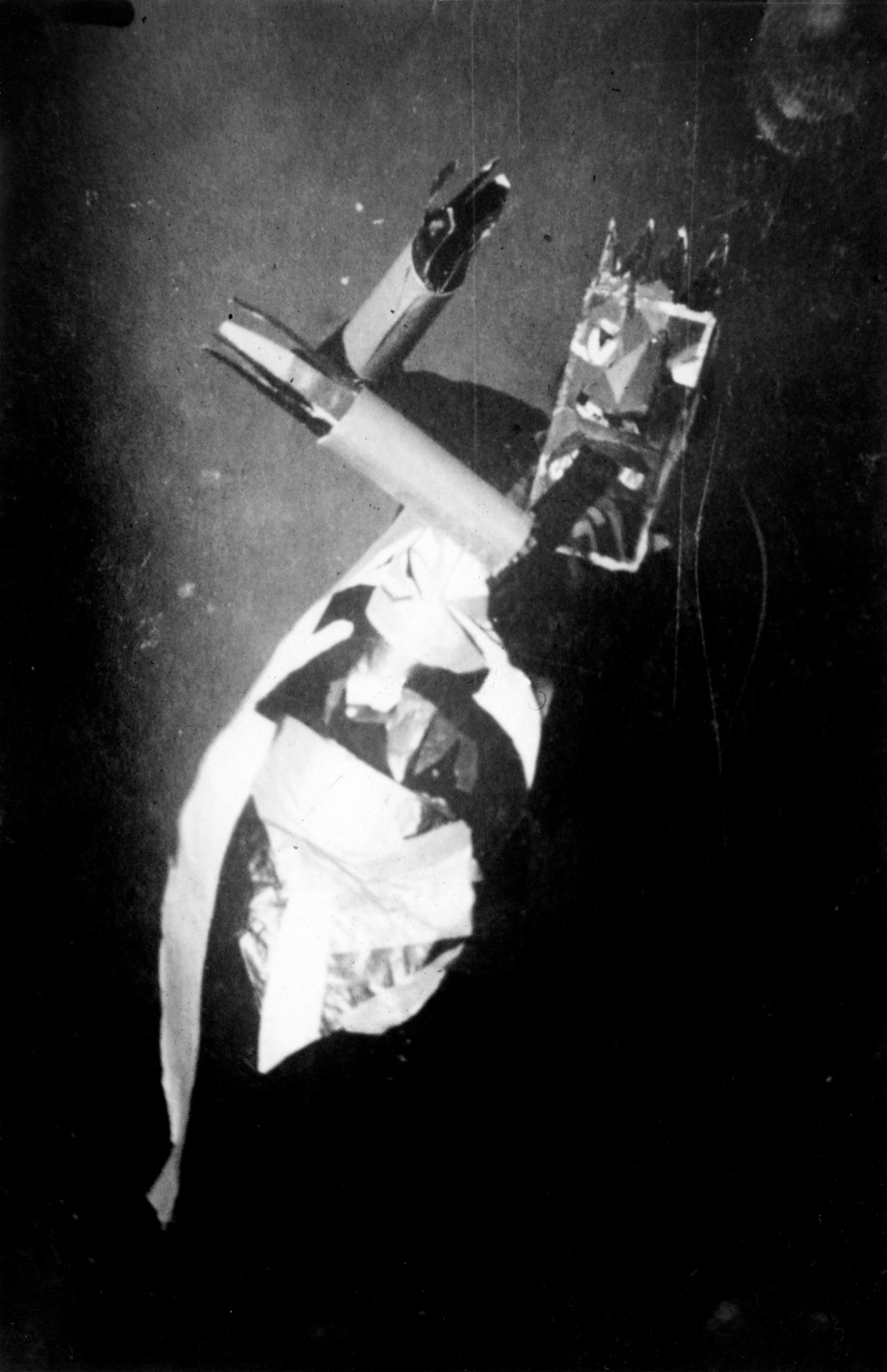

On hurle, on danse, on transforme les masques à gaz en masques nègres, on se photographie, on se filme, on saute sur les tables, on regarde fièrement l’inconnu, on bouffonne, on néantise.

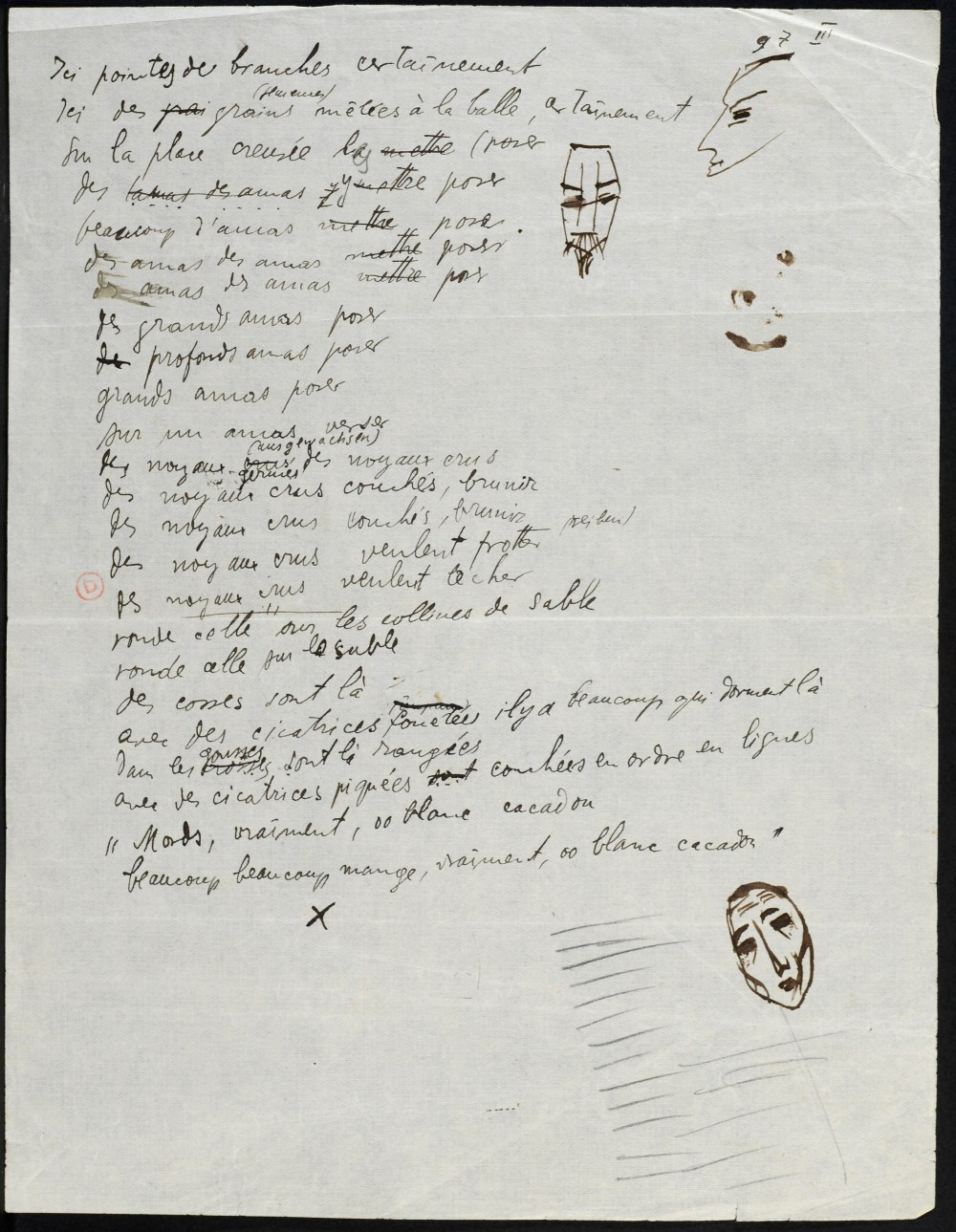

On écrit partout et pour tous : le beau n’est plus, non plus que l’étroite raison occidentale, vive Dada.

On ouvre les cuisses comme on regarde droit la liberté, et on insulte papa, ce vieux loustic fétichiste.

On s’exhibe, on rit, on produit des actes, des artefacts.

On fraternise n’importe comment.

« Dada ne s’explique pas, il faut le vivre. » (Richard Huelsenbeck)

Les soldats sont aux colonies, les colonisés meurent dans l’abattoir des champs de bataille européens, nous insulterons la mort, et ferons des totems étrangers de nouveaux anti-dieux.

A Paris, le marchand Paul Guillaume collecte et collectionne l’art africain, transmis en Suisse à de très subversifs jeunes gens.

L’art explose en danses apaches ou zouloues. L’exotisme est dionysiaque, aphrodisiaque, dadiaque.

Oui, Dada est lutte, constellation (Zurich, Berlin Paris, New York, Tokyo…), antimilitarisme, « excitations démentes » (Hugo Ball).

Dada est une tribu, un collage aux dimensions de la planète entière, une foire, une inconvenance du plancher au plafond.

Des noms ? Raoul Hausmann, Man Ray, Jean Arp, Tristan Tzara, Hans Richter, Francis Picabia, Hannah Höch, Sophie Taeuber, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco, Hugo Ball, Georges Grosz, John Heartfield, Johannes Baader, Kurt Schwitters, la baronne Elsa von Freytag-Loringhoven, Carl Einstein, Gargantua.

L’art sera exogène, endogène, sans gêne, ou ne sera pas.

L’art sera happenings, performances, expériences poétiques folles, ou ne sera pas.

L’art sera énergie brute, indocilité, hybridations, mixage permanent des matériaux du vaste monde, ou ne sera pas.

Mascarades, photomontages, immédiateté, tohu-bohu et théâtre du rien.

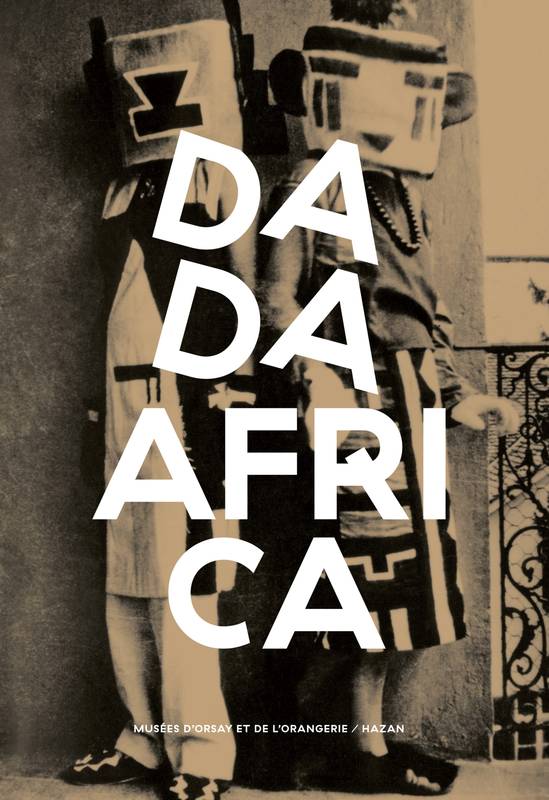

En quatrième de couverture du catalogue de l’exposition Dada Africa organisée actuellement au musée de l’Orangerie, cette phrase de l’irrattrapable Tzara : « Exaspérer le public par nos extravagances n’était pas le moindre de nos plaisirs. »

Dada Africa, Sources et influences extra-occidentales, catalogue de l’exposition éponyme (musée de l’Orangerie, Paris, du 18 octobre 2017 au 19 février 2018), par Cécile Debray, Cécile Girardeau et Valérie Loth, éditions Hazan, 2017, 192 pages