En 2005 paraissait chez Galilée le livre de Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin.

Le philosophe alors très malade y déclarait : « Je suis en guerre contre moi-même. »

On peut y lire aussi ceci : « Je dis des choses contradictoires, qui sont, disons, en tension réelle, me construisent, me font vivre et me feront mourir. »

Peut-on apprendre à vivre ? Peut-on apprendre à mourir ? Sommes-nous condamnés à rester les spectres de nous-mêmes ?

Non, on n’apprend pas à mourir, on continue à vivre, on persiste dans son être, on est là, dans une chambre, dans une maison, dans un jardin, dans la rue, seul ou accompagné, et l’on ne quitterait la terre-mère pour rien au monde.

Anticiper la mort ? Applaudir les stoïciens ? Non, nous ne sommes pas si raisonnables, nous aimons les passions, avons des considérations pour notre chair, et n’abdiquerons pas le sel de la vie pour le froid d’un caveau.

Que reste-t-il d’une vie lorsque les souvenirs s’en vont ?

Du gris, des clartés, du brouillage, des additions fausses – ce que montre avec beaucoup de sensibilité et de pudeur, Antonio Jiménez Saiz, photographiant la vie quotidienne et rêvée d’une vieille dame très belle, dont la mémoire est en lambeaux.

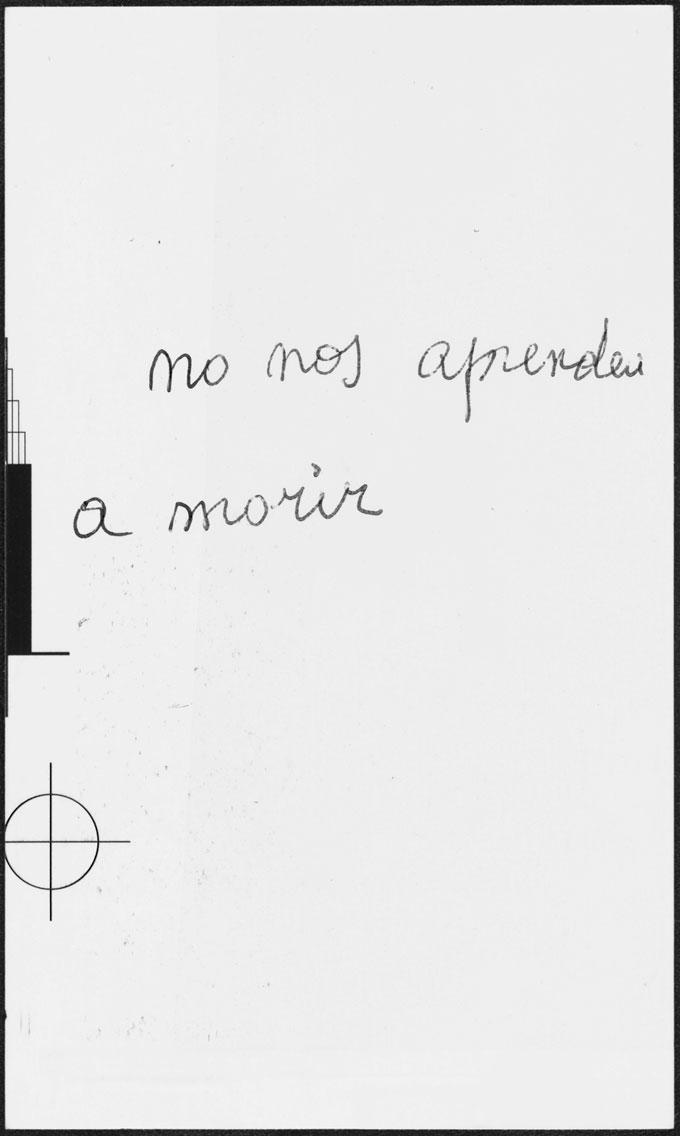

Son livre, à la couverture verte en simili cuir et lettres d’or rappelant les anciens passeports espagnols, s’intitule No nos aprenden a morir, mélange de la langue de Cervantes et de celle de Victor Hugo, du cervantugo donc, comme les inventions verbales de qui perd la langue commune pour l’idiome qu’il crée à la mesure de sa désorientation.

Les plus jeunes font silence, écoutent les anciens, et deviennent pour quelques instants, le temps d’un projet – parfois bien davantage -, leur plus précieux guide, ainsi Charlotte Abramow jouant avec son père malade pour le guérir (Maurice, Tristesse et Rigolade, Fisheye, 2018) et Charlotte Mano tenant la main de sa mère lointaine, se déshabillant pour la rencontrer dans la nudité (Thank you mum).

No nos aprenden a morir est un document à haute densité poétique situé à l’intérieur des murs d’une maison de repos dotée d’un très beau jardin où, çà et là, des pavés se descellent.

Y déambule une femme aux cheveux gris impeccablement coiffés, joueuse et méditative.

Il y a de l’infiniment grand dans l’infiniment petit, et de l’infiniment petit dans de l’infiniment grand.

Une peau, une planète, la musique des sphères d’un microsillon.

Une photo de jeunesse, une empreinte digitale, des mains qui se lèvent, et l’œil qui a tant vu, drôle de nébuleuse un jour aveugle.

Voilà une femme, un cosmos, de la lumière perçant les rideaux, et des lunettes très noires pour se protéger des morsures de la vie.

Maintenant, l’image est piquetée, le fusain des tissus est une moire.

On se donne des nouvelles, on s’appelle, oreille contre oreille.

La mémoire est un désert de sable où poser sa fusée.

Le grand âge est une difficulté, est une grâce, est un chemin de croix.

On est soi, on est autre, on est qui nous regarde, nous parle ou nous photographie.

Les chiens de la mort ? No pasarán !

Antonio Jiménez Saiz, No nos aprenden a mourir, Lathuy, 2018 – 300 exemplaires numérotés comportant un tirage signé

Compte Instagram d’Antonio Jiménez Saiz

Antonio Jiménez Saiz participe aux côtés de Lionel Jusseret, Fanny Le Guellec, Michel Loriaux et Sabine Meier, à l’exposition Altérités, commissariat Danielle Leenaerts – Espace Contretype (Bruxelles), du 5 juin au 1er septembre 2019 (fermeture du 15 juillet au 15 août inclus)

J’ai les yeux émus par vos mots, ils sonnent vrai, vous lisez entre les blancs de mes images

Ils prennent aujourd’hui une dimension supplémentaire, Carmen, qui brille sous votre regard est décédée la semaine dernière, c’était madame ma mère, vous lui rendez hommage et vous rendez hommage à la vie dans son plus bel élan !

J’aimeJ’aime